以“家国情怀 海丝记忆”为主题的侨批历史文化展,在华侨博物院左侧临时展厅二楼、三楼展出,展览将持续至4月15日。

本次展览精选290件(套)侨批,以家书为主,跨越清末至新中国的多个历史时期。这些侨批涉及侨居地新加坡、马来西亚、菲律宾、印尼、美国、加拿大、澳大利亚等,以及侨乡泉州、厦门、漳州、广东潮汕、五邑地区等,饱含浓厚的家国情怀与珍贵的历史记忆。

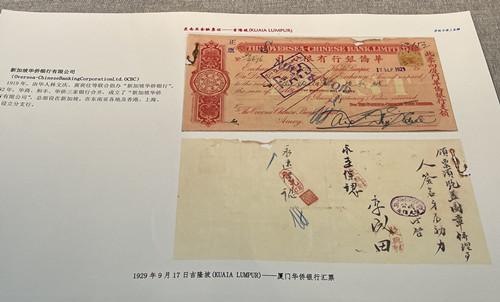

1929年9月17日吉隆坡——厦门华侨银行汇票

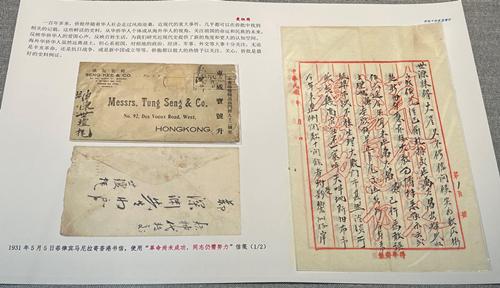

1931年5月5日菲律宾马尼拉寄香港书信 啥叫侨批呢? 海外华侨华人通过民间渠道及后期的金融、邮政机构,寄给家乡眷属附有汇款的书信以及国内寄往海外回批的合称。 原来这就是早期海漂的“汇款单”呀 那么这些先辈们的“汇款单” 当年是怎样“流行”起来的呢 对今天的人们来说又有什么意义? 追溯历史 19世纪中后期,清政府被迫允许西方各国在华自由从事契约劳工的招募活动。中国东南沿海与东南亚邻近,航海技术的发展给下南洋提供了便利,闽粤沿海出现“下南洋”移民潮。在南洋的华侨与国内家眷存在通信汇款的需要,在当时邮政和银行尚未设立或极不完善的情况下,侨批及侨批业应运而生。 重大意义 侨批作为融合汇款与家书的纸质载体,沟通情感、传播世界文明成果,不仅记录了华侨华人在侨居国的生活状况及当地的历史文化发展信息,同时也对19、20世纪中国与世界的经济、文化和政治交往起了重要的促进作用。 在近现代海上丝绸之路交流中,侨批见证了从清末至1980年代100多年来中国与东南亚乃至世界各地的民间交流史实。侨批封上有着丰富的货币信息:从金属货币到纸币;从外国银洋、本国银元到国币、法币、金圆券、人民券(旧币)、港币、人民币等,反映了近代中国的货币历史以及中国与世界交往的“海上金融之路”。 “海上金融之路”是一条由侨批与亲情串起来的国际金融汇兑网络体系,透过一张张华资银行的汇款票单、侨批信局汇票支票、商号兼营汇兑票据以及由信局渠道传入的侨批,再现了以华资银行、侨批业为主的颇具华人特色的海上金融之路,彰显具有浓郁特色的国际金融文化。 历史价值 侨批反映了不同时期的中外政治、军事、经济、金融、邮政、交通、文化等状况,是华侨史的珍贵文献载体,华侨社会的百科全书,具备了历史文献的诸多要义,入选世界记忆遗产,具有重大的文化遗产价值。 国学大师饶宗颐教授十分重视并大力倡导侨批研究,高度评价侨批为“侨学前导”“媲美徽学”“海邦剩馥”“侨史辉煌”。2013年6月,“侨批档案”入选《世界记忆名录》。 听说除了侨批,还有侨汇、侨信,这三者有什么不同呢? 简单来说,有钱(汇款)有信叫侨批,有钱(汇款)无信叫侨汇,有信无钱叫侨信(国际信函,跨国两地书)。三者之间的关系就是:侨批(载体)=银(侨汇)+信(侨信家书和回文)。 原来老祖宗的“汇款单”还有“附言” 感情深多写几句就成了家书,快来瞅瞅

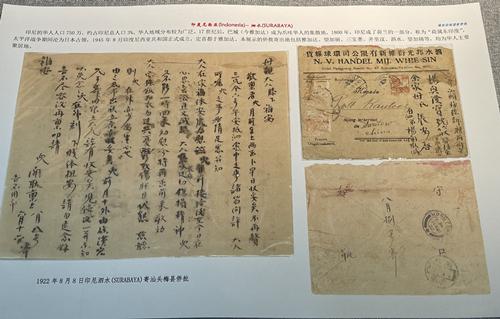

1922年8月8日印尼泗水寄汕头梅县侨批

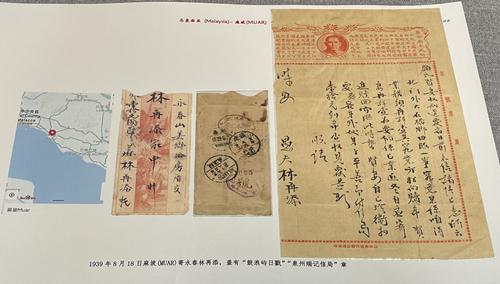

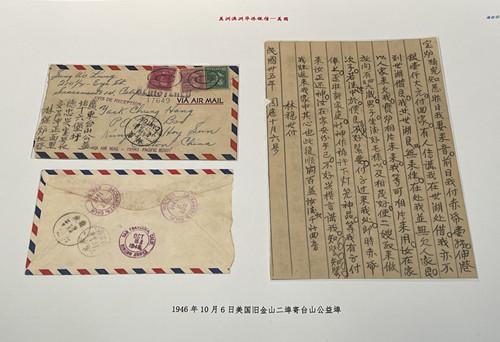

1939年8月18日麻坡寄永春林再添,盖有“鼓浪屿日戳”“泉州瑞记信局”章 1946年10月6日美国旧金山二埠寄台山公益埠 这次展览还有一个配套活动: 厦门市华侨历史学会和厦门华侨博物院特邀 侨批收藏家与研究专家黄清海、林南中 3月24日上午举办学术讲座 厦门市华侨历史学会会长聂德宁教授主持讲座 黄清海作题为《侨批中的家国情怀》的演讲,以独家收藏的侨批珍品为主线,讲述了奋斗打拼、爱国思乡的华侨故事。黄清海说,侨批档案入选“世界记忆名录”有利于进一步发掘侨批的文化意义、历史意义,未来将努力推动“侨批学”成为一门学科。 林南中的演讲题目为《闽南外来货币概述》。侨批又称“番批”,是海外寄来附带款项的书信。从16世纪至20世纪初约400年间里,来自欧洲、亚洲、美洲甚至非洲的外来货币流入中国闽南地区,数量之多、国别之众、使用之广为国内罕见,形成独具闽南特色的“海丝”遗珍。“番银”在闽南的流通,见证了闽南与海外进行贸易往来、人员交流的历史,是闽南海洋文明发展变迁的缩影。

开讲座,努力推动侨批学成为一门学科 近年来,侨批文化研究宣传展示展演在厦门市侨界、史学界、文艺界蔚然成风。厦门市侨联和市侨史学会共同开展侨史、侨批研究,举办“侨批文化”厦门侨界座谈会,推动省、市侨批立法;思明区侨联编撰出版《厦门侨批》《按章索局——图说厦门侨批》等书籍,提升中山路侨批展厅和鼓浪屿华侨展示馆,活化侨批文化新路径;同安区侨联发挥传统“大同安”优势,也正发力侨批侨史的挖掘编撰;厦门歌仔戏研习中心创作演出的歌仔戏《侨批》,在两岸及东南亚引起了不小的反响。

当前位置:

当前位置: